Son muchas las organizaciones de investigación que comparten su objetivo de tener impacto social. Sin embargo, no siempre es fácil contar con las definiciones y marcos que ayuden a entender qué es el impacto social, cómo se integra en el proceso de investigación y cómo se puede evaluar. En este post queremos compartir los aprendizajes de un proceso de reflexión realizado en Orkestra, con el objetivo de que pueda servir de ayuda a otras personas y organizaciones que se estén enfrentando a retos similares. Para poder responder mejor a este objetivo, a lo largo del post hablamos de impacto social, que es el concepto que mejor nos permite vincular nuestra reflexión a otras planteadas por otros institutos de investigación y universidades. Sin embargo, nos parece relevante matizar que en el caso de Orkestra hay otro concepto, el de impacto en el territorio, que representa mejor nuestro trabajo, al aglutinar impactos en el ámbito económico, social, político y medioambiental.

¿Qué es el impacto social?

En el mundo académico se habla mucho del impacto académico, o lo que es lo mismo, publicar nuevo conocimiento en revistas de impacto (valga la redundancia) para que, a través de las mismas y en el largo plazo, cambie la sociedad. Tenemos indicadores muy claros que miden cuánto publicamos en estas revistas, y sin embargo resulta prácticamente imposible medir el cambio en la sociedad que estas revistas generan. Este es un ejemplo de una manera de entender el impacto en el que primero se genera un conocimiento que se traduce en un producto de conocimiento (informe, presentación, artículo) y después la persona investigadora interactúa con la sociedad buscando tener impacto social.

Pero hay procesos de investigación que no priorizan el impacto académico como camino hacia el impacto social, sino que buscan generar impacto social durante el proceso de generación de conocimiento. Este segundo tipo de impacto social, en contraposición con el modelo clásico de generación de impacto, no se produce tras las publicaciones realizadas que recogen el nuevo conocimiento generado, sino que se da antes de que se realicen dichas publicaciones, en el proceso de cogenerar nuevo conocimiento con esos actores del territorio en el marco de sus políticas. Este impacto social es también difícil de medir en términos cuantitativos, pero es mucho más fácil de describir que el que generan las revistas, porque las personas investigadoras participamos directamente del impacto y tanto nuestras voces, como la de los actores con los que trabajamos, pueden contar el relato del impacto. En esta línea, estamos explorando metodologías y narrativas, evaluaciones participativas y otros enfoques cualitativos que nos permiten capturar de manera más sistemática el valor generado a los actores del territorio en el proceso de investigación.

En teoría, el impacto académico y el social no sólo son compatibles, sino interdependientes, y es deseable combinar de forma constructiva ambos. En la práctica, sin embargo, esta relación es compleja y no es fácil que sea constructiva. En Orkestra tenemos la ambición de generar una relación mutuamente enriquecedora entre estas dos perspectivas, y este post comparte algunas reflexiones y aprendizajes realizados en este camino.

Una reflexión crítica de la linealidad del impacto

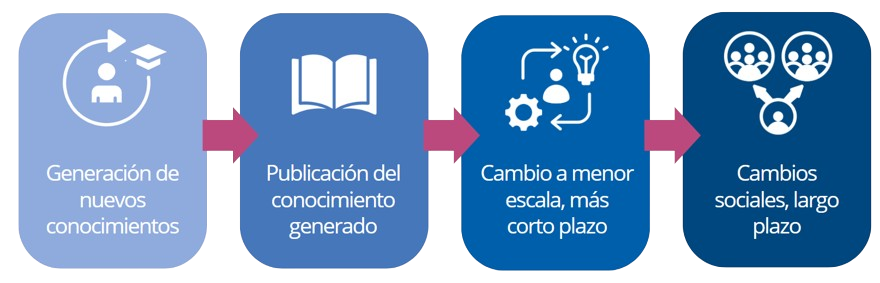

Hablamos de linealidad de la cadena de valor de generación de impacto social cuando entendemos que la academia genera conocimiento, lo publica, y una vez publicado, se puede trasladar a los actores del territorio para que lo apliquen o implementen. Cuando los actores lo aplican, transformando su realidad, decimos que la investigación tiene impacto social.

La linealidad de la investigación ha sido cuestionada de la mano de conceptos sobre los que se ha investigado en el instituto, como la ciencia ciudadana, la investigación-acción, algunas formas de gobernanza colaborativa y la investigación e innovación responsables (en inglés, Responsible Research and Innovation, RRI), que es un concepto promovido principalmente en Europa, y especialmente dentro del programa Horizonte 2020.

La idea central que comparten estas aproximaciones es la de abrir los procesos de investigación, innovación y toma de decisiones a la participación activa y deliberada de la sociedad para alinear los resultados académicos con los valores, necesidades y expectativas sociales. La mayoría de nuestros procesos de investigación se llevan a cabo con responsables de las políticas, bien del Gobierno Vasco, de diputaciones, de ayuntamientos y sus agencias o representantes de organizaciones vinculadas a la competitividad de las empresas. Con menor frecuencia, pero también se han empezado a abrir procesos de investigación a otros colectivos como personas jóvenes, o personas en riesgo de exclusión. Estos actores han participado en los procesos de generación de conocimiento y, de forma natural, mientras cogeneraban el conocimiento, lo han ido integrando en sus prácticas, por ejemplo, a través de la transformación de sus modelos de gobernanza o la definición de nuevas políticas. Es decir, el impacto es bidireccional (la investigación impacta en las prácticas de los actores y, a su vez, la práctica impacta en la investigación). En ese caso, el impacto social se ha producido durante el diálogo y la interacción entre personas investigadoras y actores del territorio, y no a través de las publicaciones que se dan una vez ha finalizado el proceso. Más adelante, si se publica el aprendizaje generado, se abre otro proceso que puede tener impacto en otras personas y comunidades.

Consecuentemente, uno de los debates que se ha abierto en torno a estas nuevas formas de entender la investigación es el del impacto social. ¿Cuál es el impacto que la investigación debe tener en la sociedad? ¿Cuál es el que actualmente tiene? ¿Cómo se produce el impacto? ¿Cómo podemos medirlo o comunicarlo?

Algunas respuestas que tomamos de la experiencia de otras organizaciones

Las anteriores son preguntas para las que existen algunas respuestas en la literatura, y a las que otras organizaciones ya han respondido. El primer paso ha sido aprender de lo que ya se está haciendo, y este camino lo ha realizado el equipo de comunicación de Orkestra, buscando cómo otras organizaciones dedicadas a la investigación están abordando el tema(1). Uno de los aprendizajes de esta búsqueda tiene que ver con cómo se han conceptualizado los dos tipos de impacto que mencionábamos en la introducción:

- El impacto académico o científico, que influye en el pensamiento de otras personas investigadoras a través de publicaciones, redes, conferencias etc.

- El impacto social, que, según estas aproximaciones, se da cuando el impacto científico trasciende de la comunidad científica y produce cambios en la sociedad.

Es importante señalar que estas fuentes plantean que el impacto académico y social están interrelacionados y no se excluyen mutuamente, sino todo lo contrario.

Hay una amplia aceptación de esta idea de que los dos tipos de impacto se interrelacionan. Sin embargo, hay distintas formas de entender esta interrelación. Por ejemplo, la Figura 1 implica que el impacto social sólo se da cuando el impacto científico transciende del mundo académico a la sociedad, lo que implica una visión lineal en la que primero se da el impacto académico, y después, cuando transciende, el social. Creemos que estos marcos basados en la idea, muy extendida, de que primero se da el impacto académico y luego el social, pueden ser una herramienta útil para la reflexión.

Figura 1. Un ejemplo de presentación lineal del impacto

Fuente: Elaboración propia

Este punto de partida, basado en modelos lineales de generación de impacto, permite dar cabida a aproximaciones relevantes a la investigación sobre competitividad y bienestar. Por ejemplo, cuando un equipo de investigación, a través del análisis de datos genera nuevos conocimientos, que publica y pone a disposición de los actores del territorio. Dichos actores, tanto directamente a través de la lectura de estos documentos, como a partir de conferencias, seminarios etc. pueden mejorar su comprensión de una situación, o inspirarse sobre las posibles soluciones a problemas que enfrenta. La mejora de los procesos de análisis, reflexión y decisión de estos actores, que después se traduce en sus acciones, es impacto en la sociedad.

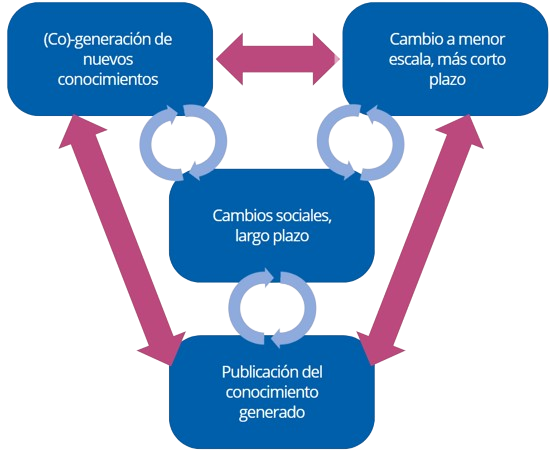

Sin embargo, consideramos que estos marcos son un buen punto de partida para la reflexión, pero no dan cabida a todas las formas de investigar del Instituto, y por esa misma razón, hacemos una interpretación más amplia de los outputs, e incluimos aquí también los procesos. Es decir, en muchos de los procesos de investigación que hemos experimentado, no encaja esta linealidad para generar impacto social porque los conceptos arriba descritos se pueden dar- y se dan de hecho- mucho antes de la obtención del output que recoge el conocimiento. Los conceptos descritos a continuación, sí nos ayudan sin embargo a reflexionar sobre los diferentes modelos de generación de impacto social en el Instituto:

La necesidad de los institutos de investigación de construir también respuestas propias

Creemos que hay parte de las respuestas a las preguntas anteriores que son contextuales, y que, como los demás institutos de investigación que aspiran a tener impacto social, Orkestra deberá construir para que se ajusten a su misión y la diversidad de aproximaciones a la investigación que conviven en el Instituto. Abordamos en esta sección una de esas dimensiones.

Hemos señalado que el esquema planteado en la Figura 1 no responde a todas las formas de investigar de nuestro Instituto, dado que los marcos de generación de impacto encontrados hasta la fecha, están basados en percepciones clásicas de la investigación. Sin embargo, en muchos de nuestros procesos de investigación los actores del territorio (policiy-makers) no son solo receptores, sino actores del conocimiento también.

Una perspectiva pluralista, donde conviven distintas metodologías, exige contar con una aproximación abierta al impacto. Un primer paso, que planteamos en este post, es que el proceso para llegar al impacto social incluya los cuatro elementos de la figura anterior, sin predeterminar cómo se relacionan o interactúan, de forma que en cada proyecto se pueda reflexionar sobre esta relación y explicitar cómo se entiende por parte de las personas investigadoras y actores del territorio participantes.

Así, en un proyecto con una perspectiva clásica y lineal, la aproximación sería esta:

Figura 2. La generación de impacto con una perspectiva clásica y lineal

Fuente: Elaboración propia

Y, sin embargo, proyectos con aproximaciones como la investigación-acción podrían plantear interrelaciones más acordes con sus principios metodológicos como, por ejemplo:

Figura 3. Un marco del impacto social en procesos de cogeneración

Fuente Elaboración propia

Las reflexiones anteriores abren un camino en el que la definición que demos al impacto social puede llevarnos a explorar formas innovadoras de entender nuestra investigación y la relación que establecemos, a través de esta, con las sociedades en las que vivimos. Es por ello un trabajo que nos planteamos a largo plazo y de forma participativa con todas las personas de la organización y con nuestras entidades colaboradoras.

- (1) http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/sociallab/sociallab04.pdf

https://www.helsinki.fi/en/news/education/new-online-course-gives-powerful-tools-increase-research-impact

https://www.ucd.ie/impacttoolkit/whatisimpact/

Miren Larrea

Miren Larrea es investigadora sénior de Orkestra. Comenzó su carrera profesional como ayudante de investigación en la Universidad de Deusto, donde realizó su tesis doctoral sobre los sistemas productivos locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ainhoa Arrona

Ainhoa Arrona es investigadora en Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad. Doctora en ciencias sociales por la Universidad de Deusto, es Licenciada en Humanidades y Empresa (Universidad de Deusto) y Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (UJI-UNED).

Miren Estensoro

Miren Estensoro es investigadora sénior de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y docente en Deusto Business School. Es Doctora en Economía por la Universidad del País Vasco. Su investigación se centra principalmente en el desarrollo local y urbano, desarrollo económico local, la gobernanza territorial y la articulación multinivel de las políticas competitividad. La investigación acción (action-research) es la aproximación principal en su trabajo.

Megan Briggs

Megan trabaja en Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad como Secretaria de Dirección. Además de realizar tareas de secretaría general y administración, su puesto incluye el apoyo a la investigación, traducciones en inglés, la recopilación de indicadores de los resultados científicos del Instituto, y la elaboración de informes, como la justificación de proyectos y las memorias anuales. Es Diplomada en Turismo por la Universidad de Deusto y actualmente está realizando el Máster en Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social en la Universitat Oberta de Catalunya.

Nagore Valle

Trabaja en el área de Comunicación de Orkestra, donde se responsabiliza de la coordinación de las acciones de comunicación del Instituto. Nagore es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Posteriormente ha ampliado sus estudios con un Máster en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales de la Universidad Camilo José Cela (Madrid) y un título de Experto Universitario en Comunicación de la Ciencia de la Universidad Pública de Navarra.

Elsa Patús

Elsa es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, con especialidad en contabilidad y finanzas. Es la responsable de comunicación de los proyectos de Orkestra y, en coordinación con su compañera de comunicación, se responsabiliza del contenido online de la web, la organización de los eventos y la coordinación de la comunicación del Instituto.