No se puede entender el surgimiento del populismo sin la decadencia de las regiones industriales que han experimentado un prolongado declive económico. Como explica Rodríguez-Pose (2018), sobre la base de estas, así como de otras regiones periféricas o rezagadas económicamente, se ha consolidado una geografía del descontento en la que sus habitantes se han sentido sistemáticamente ignorados por las políticas económicas y de desarrollo.

Donald Trump ha defendido consistentemente la idea de devolver la manufactura a Estados Unidos como una de sus prioridades económicas y políticas desde su campaña de 2016, canalizando el resentimiento hacia la globalización de muchas comunidades que sufrieron desinversión, cierres de fábricas y pérdida de empleos bien remunerados. Su discurso de "traer de vuelta los empleos" y “hacer América grande otra vez” caló especialmente entre los trabajadores blancos sin estudios universitarios, grupo que representa una porción significativa de sus votantes. Durante el “Liberation Day” apareció acompañado por trabajadores de sectores industriales como la automoción, el acero o la agricultura; unos días más tarde apareció firmando órdenes ejecutivas destinadas a impulsar la industria del carbón con unos mineros. Todo este universo “blue collar” que trata de reactivar el orgullo industrial estadounidense evoca en mí películas ambientadas en los 60 y 70, como El cazador, y me surge una pregunta: ¿cuál es el imaginario manufacturero que Trump tiene en mente?

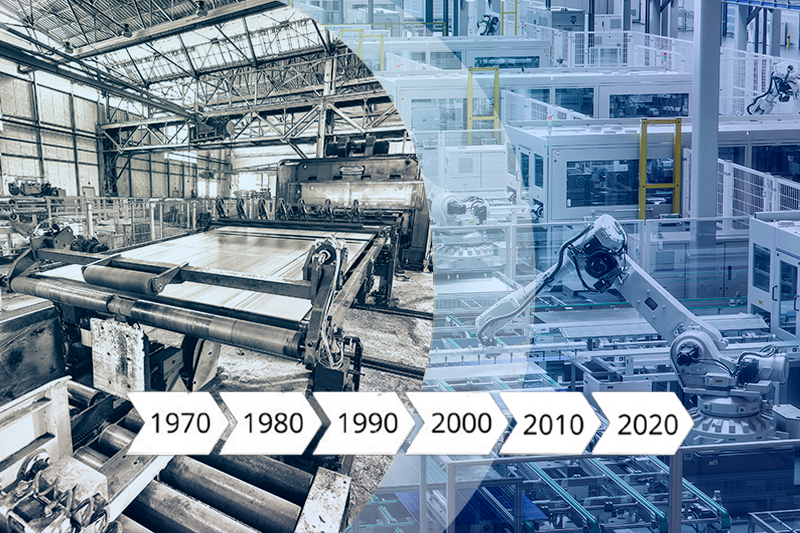

La manufactura de 2025 no puede equipararse a la de 1979, año en que este sector alcanzó en Estados Unidos su máximo histórico de empleo, con cerca de 19,6 millones de trabajadores. Entonces predominaban las grandes fábricas, herederas del modelo fordista, muy distintas de la manufactura actual, donde la automatización está transformando de manera inexorable los procesos productivos. El futuro se dirige hacia fábricas y plantas inteligentes conectadas, incluso en distintos países, donde los suministros, la logística y la producción se sincronizan y, a través de la sensórica, se monitorean y captan todas las variaciones de las máquinas, robots y líneas de montaje. Las fábricas inteligentes pueden reconfigurar sus procesos con rapidez para responder a cambios en la demanda o personalizar la producción y, al estar robotizadas, requieren poca o ninguna intervención humana directa. China es el tercer país con más densidad de robots en el sector manufacturero en el mundo, alcanzando 470 unidades por cada 10.000 empleados, solo detrás de Corea del Sur y Singapur. EE. UU. se sitúa en el puesto número 11, con 295, alrededor de un 40 % menos.

Existe un segundo elemento diferencial. El perfil de las personas trabajadoras que se demanda en este paradigma manufacturero difiere sustancialmente del que predominaba en los años 70. Tiene mayor cualificación técnica y una mirada holística del proceso productivo; ya no basta con saber manejar una máquina, se necesita entender cómo funciona el conjunto del sistema automatizado, interpretar datos y colaborar con herramientas digitales. Asimismo, se requiere que los trabajadores tengan una gran capacidad de adaptación y de resolución de problemas en un entorno donde el aprendizaje permanente es esencial. Esta es la tendencia que se está consolidando.

Este cambio resalta el papel crítico que desempeñan tanto la formación profesional como la universitaria en la generación de estos perfiles, así como en la capacidad del sistema formativo para recualificar con agilidad a las personas trabajadoras. Es probable que muchos operarios de las fábricas inteligentes, por su nivel de cualificación y su disposición laboral (en un entorno en el que los procesos productivos fordistas más rígidos han perdido sentido), se asemejen más a un white collar que a un blue collar de los años 70. En el caso de Estados Unidos, esta transformación no es un asunto menor: como señala J. D. Vance en su libro Elegía hillbilly, parte de la clase trabajadora blanca abandonada siente desconfianza hacia el sistema educativo, al que ya no perciben como garantía de progreso.

Con todo esto enlazamos con la cuestión inicial: ¿puede la actividad manufacturera ser parte de la solución para que las comunidades abandonadas recuperen la posición que han perdido? ¿Es suficiente con atraer inversión y reabrir fábricas, o es necesario actuar también en otros ámbitos? Es cierto que, desde la crisis de 2008, el empleo industrial se ha consolidado como más estable y con mejores condiciones laborales que gran parte del empleo en el sector servicios. Sin embargo, para alcanzar ese ideal, es imprescindible vincular la industria al tejido formativo y adaptarlo a un nuevo paradigma productivo digital y sostenible que exige, entre otras cosas, niveles crecientes de cualificación. También, es muy probable que la robotización, el aprendizaje automático y otras tecnologías emergentes tiendan a reducir la demanda de mano de obra en el sector manufacturero. Este hecho exige el impulso de trayectorias profesionales sólidas en otros sectores económicos que en los últimos años pueden haber sufrido un deterioro. Por todo ello, en el corto plazo y en este escenario el mensaje de recuperar la manufactura parece más un ejercicio de nostalgia, posiblemente deliberado, que un proyecto viable de modernización del país.

Finalmente, la regeneración de los territorios y comunidades desatendidas requiere no solo la diversificación de las oportunidades de empleo, sino también la promoción activa de condiciones de vida dignas y asequibles, así como el restablecimiento de la confianza de la población en las instituciones.

Mikel Albizu

Es técnico de investigación de Orkestra-IVC. En la actualidad combina sus estudios de doctorado con la participación en varios proyectos de investigación.

Su principal área de investigación es el empleo y los factores que lo impulsan desde las áreas regionales y locales.